多摩川音頭の歌詞(No. 2/31)多摩川育ちとは?

朝ドラ「エール」をご覧になっているだろうか。

主人公がレコード会社に雇われ、新民謡ブームの時流に乗るように言われて、民謡の曲を出すがさっぱり売れなかったというエピソードが描かれていた。

多摩川音頭が出された昭和初期は、そのように日本各地で新しい民謡がつくられた時期だった。

稲田村青年団も、村の活性化を目的として郷土の民謡と踊りを世に送り出そうと企画する。そこで偶然のなせる業だった縁を通じて接触が可能だった北原白秋に作詞を依頼することができ、足かけ3年の時を経て、出来上がったのが多摩川音頭であった。

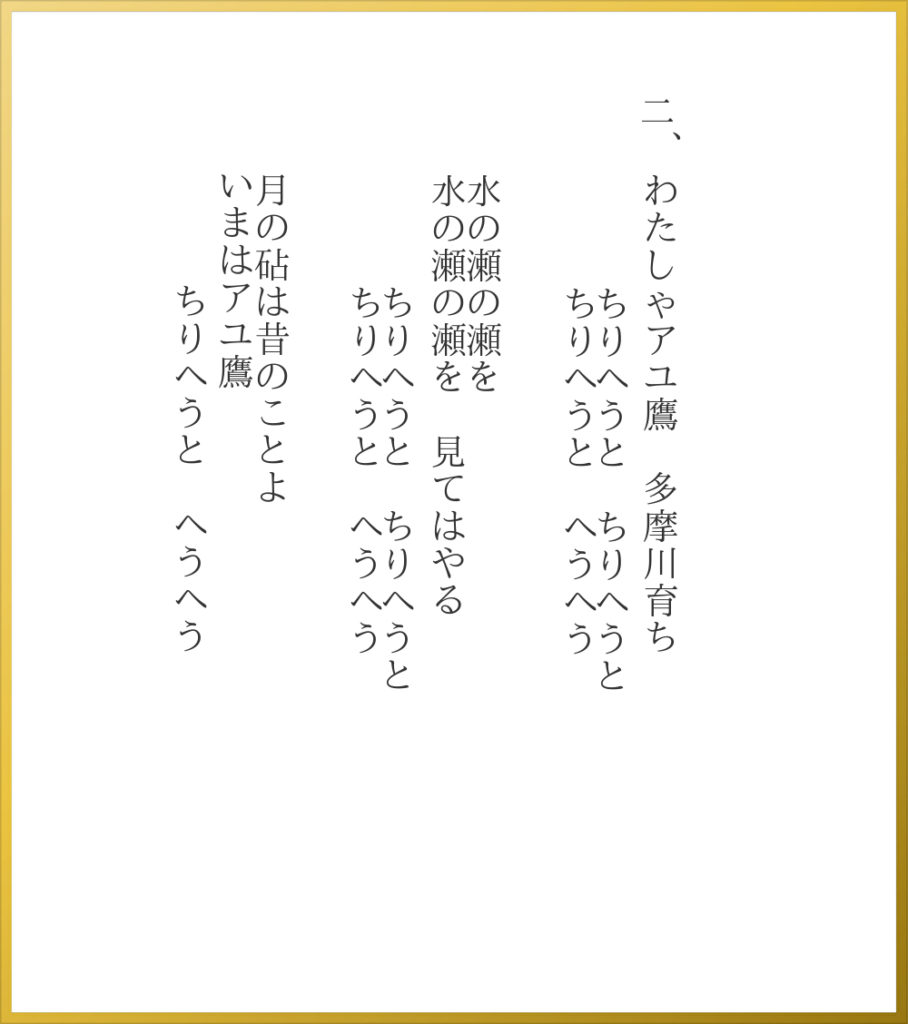

鮎鷹(あゆたか)が1番に続いて謡われる。

「多摩川育ち」は、もちろんアユ鷹のことだが、ここに住む人々のことを掛け合わせているにちがいない。

鮎鷹は、川の瀬から瀬へと鮎を求めて気ぜわしく飛んでいる、と謡っているが、人々の暮らしを投影しているようだ。

全編にわたって、次のはやし言葉が謡われている。

「月の砧は昔のことよ いまは鮎鷹 ちりへうと へうへう」

1番でも書いたようにその意味はつぎのようなことである。

「昔もてはやされた『月夜の砧うち』に代わって、いまは『鮎鷹』が飛来する多摩川の流れに布をさらしている。鮎鷹が『ちりへうと へうへう』と鳴いている。」

さて実際の曲を聴いてみたいという方は次をクリックしてください。

AY