よくあるご質問をまとめています。

質問をクリックすると回答が表示されます。

デジタルツイン(Digital Twin)とは、最新のテクノロジーがもたらす革新的な概念であり、物理的なオブジェクトやプロセスをデジタルのミラーリングで再現するものです。つまり、実際の対象物に対応する仮想的な存在として、その状態や挙動をリアルタイムにモデリングし、分析・予測することができます。

デジタルツインは、様々な分野で活用されています。製造業では、製品の開発や製造プロセスの最適化に役立ちます。例えば、自動車メーカーは実際の車両の仮想ツインを作成し、その性能や耐久性を評価することが可能です。これにより、製品の改善やトラブルシューティングを迅速に行うことができます。

また、建築業界でもデジタルツインが注目されています。建築物の設計段階から、その建物が稼働するまでのプロセスをリアルタイムにモニタリングすることができます。例えば、エネルギー効率を最大化するための改善点や、メンテナンスの予測が可能になります。これにより、建築物の持続可能性や快適性を高めることができます。

また、デジタルツインはインフラ管理や都市計画においても優れたツールとなっています。例えば、交通インフラのボトルネックを解消するために、実際の交通流量や渋滞状況をリアルタイムにモデリングすることが可能です。これにより、最適な交通制御やルート案内が実現できます。

デジタルツインの可能性はまだまだ広がっています。IoT(モノのインターネット)の進化や、AI(人工知能)の高度化により、リアルタイムなデータ収集や解析がより容易になりました。これにより、デジタルツインのモデルはより正確になり、リアルなシミュレーションや予測が可能になります。

しかし、デジタルツインの導入には課題も存在します。大量のデータを収集・管理するためのITインフラやセキュリティ対策が必要となります。また、データの信頼性やプライバシーの問題も考慮しなければなりません。これらの課題を解決するために、産業界や政府が連携し、適切なルールや規制の整備が求められています。

デジタルツインは、未来のテクノロジーとして今後ますます注目されるでしょう。

最近よく耳にするブロックチェーンという技術は、「インターネット以来の技術革新」と表現されるほどの可能性を秘めているという。ブロックチェーンとは、いったいどんな技術なのだろうか。そう思って調べてみてもビットコインや仮想通貨の文脈で解説されているものが多くてわかりにくい。

今回は、ブロックチェーンとはどのようなものか大まかにわかるように、情報をネット上で探してみた。技術的なことをなるべく易しく説明しているので、エンジニアでなくてもブロックチェーンの概要は掴めると思う。

ブロックチェーンとは「参加者の中に不正を働く者や正常に動作しない者がいたとしても正しい取引ができ、改ざんが非常に困難で停止しない、多数の参加者に同一のデータを分散保持させる仕組み」である。 誤解を恐れずあえて一言でまとめればこんな言葉になろうか。

ただし、今でもブロックチェーンの定義は定まっているとは言えず、時と場合、人によってさまざまな解釈でこの言葉が使われている。国内では、日本ブロックチェーン協会が2016年10月に公表した以下の定義が頻繁に参照され、上記もこれをわかりやすく言い換えたものだ。

ブロックチェーンの特徴は、主に以下の4点に絞ることができる。

・ 改ざんが非常に困難

・システムダウンが起きない

・取引の記録を消すことができない

・自律分散システム

ブロックチェーンは、「ハッシュ」や「電子署名」という暗号技術を用いることで、データの改ざんを容易に検出できる仕組みを持っている。また、ブロックチェーンでは不特定多数の参加者が取引を行うが、多数の参加者(全参加者とは限らない)が全員の取引履歴のコピーを記録しているため、一部のコンピュータがダウンしても、残りの多数の参加者が記録を保持し続けるため、システム全体がダウンすることはない。

この取引履歴のコピーは削除もできないため、一度記録された取引の記録は消えずに証拠として残り続ける。このように、多くの参加者でデータを分散して持つシステムを分散システムと呼ぶ。 今までの多くの分散システムにはシステムの中央となる管理者が存在していた。ところがブロックチェーンは、全ての参加者が自律して取引履歴をコピーし続けている。これは自律分散システムと呼ばれ、ブロックチェーンの大きな特徴のひとつと言える。

この自律分散システムの、不正や改ざんを許さず、公正な取引の履歴を安定して記録し続ける特性は、仮想通貨を筆頭とした高い信用度を求められる取引には欠かせないものだ。

ブロックチェーンとデータベースの違い

「ブロックチェーンはクラウドのデータベースとそれほど変わらないのでは?」という疑問が残るかもしれない。それは半分正しく、半分間違っている。 確かにクラウドのデータベースは、複数のコンピュータに分散されており、バックアップも取られることからエラーや改ざんの修復は可能だ。

また、大手のサービスならば安定性も高いと言える。しかし、その仕組みは中央集権的であり、サービスを提供する管理者の存在を必要とする。管理者がサービスを停止させればデータベースの中身は消失するし、管理者の都合によってデータを抹消される可能性もある。また、万一、管理者に悪意があればデータの中身を改ざんできてしまう。

一方で、ブロックチェーンは、たとえサービス提供者であっても記録されたデータの改ざんや消去はできないし、参加者が自身の取引履歴を消すこともできない。この点がブロックチェーンとデータベースの最大の差だ。この特性があるために信用度の低い無名のサービス提供者であっても、通貨などの取引を任せることができると言える。

ブロックチェーンと仮想通貨の関係

ブロックチェーンは安心安全だから通貨の取引に使われる、ということは理解できたと思うが、ここで一度、ブロックチェーン誕生の背景を整理しておこう。 そもそもブロックチェーンは、2008年にコンセプトが発表され、2009年に取引が開始されたビットコインを支える技術として世に登場した。ビットコイン、そしてブロックチェーンの生みの親と言われる「サトシ・ナカモト」氏によりもたらされた、既存技術の組み合わせによる技術革新である。

サトシ・ナカモト氏は、政府による度重なる経済への介入を嫌い、誰も介入できず、決してダウンせず、公正に取引を記録する、新たなインフラを作るためにビットコインを生み出したと言われている。そして、その土台となる技術こそがブロックチェーンだった。

ブロックチェーンでできること

さて、ではブロックチェーンは具体的に何がそこまで凄いのだろうか。「インターネット以来の技術革新」とまで言われているが、いくら何でも煽りすぎだろうと思う方も多い。その答えを知るために、ブロックチェーンを活用してできることを想像してみよう。 ブロックチェーンができることを端的に表すならば「取引の公明な記録を残すこと」だ。そしてこの「取引」の内容は、何も仮想通貨や金融商品に限らない。証券取引や保険契約、送金に資金調達などの金融に関する取引はもちろん、シェアリングサービス、食品のトレーサビリティ、著作権管理、美術品の所有権、医療サービス、果ては行政手続きや投票まで、公明で透明な記録として残すことができる。記憶に新しい公的な情報の紛失や書き換えなども、一度正しくブロックチェーンに記録してしまえば、書き換えのない公明な記録として残すことができる。 また、5章で説明するパブリックチェーンは管理者を必要としないため個人情報が中央集権的に集まることもないし、改ざんが困難なため見知らぬ個人間の取引であっても、安心して行える。 ブロックチェーンが浸透しきった世界では、利用者はその技術が使われていることを意識することすらなく、書き換えも不正もない透明な取引を行えるようになるだろう。我々にとってのインターネットと同様に、あって当然のインフラとして存在しているはずだ。 ブロックチェーンを活用できるサービスの例 ブロックチェーンを活用できるサービスの例 どうやらブロックチェーンはいろいろなことに使われそうだ、ということはわかった。では具体的に、どのような産業やサービスで活用できるのか。経済産業省は「ブロックチェーン技術を活用したサービスに関する国内外動向調査」報告書概要で、ブロックチェーン技術活⽤のユースケースとして、次のようにまとめている。 ブロックチェーン技術活用のユースケース ブロックチェーンを行政サービスに活用した具体例 エストニアは「デジタル先進国」と呼ばれている。1991年にソビエト連邦から独立した人口130万人強の北ヨーロッパのこの小国は、「e-Estonia(電子国家)」というスローガンを掲げ、官民を問わずITを積極的に活用している。そんなIT先進国エストニアは、世界で最も早くブロックチェーンを行政サービスに導入した国のひとつとして注目を集めている。 現在、エストニアでは納税や投票、結婚や離婚の手続き、土地や法人の登記、パスポートの発行までもがインターネットで完結する。銀行取引や保険はもちろん、医療情報も電子化されている。驚くべきことに、すべての行政サービスのうち99%がインターネットで完結するという。さらには、エストニアを一度も訪れたことのない外国人でもインターネットで「電子居住者」としての登録申請が可能で、この電子居住者の制度が外国人起業家の誘致の鍵となっている。 エストニアの電子政府は「利便性」と「透明性」をポリシーに掲げ、これらの行政手続きの記録にブロックチェーンを活用しており、国そのものがブロックチェーンスタートアップだと言われるほどに力を入れている。まさに近未来国家と言えるだろう。 ブロックチェーンをマーケットプレイスに活用した具体例 インターネット上のフリーマーケットサイトやオークションサイトで個人同士が売買をする仕組みは、今や巨大な市場となっている。このようなマーケットプレイスでもブロックチェーンの活用が進んでいる。アメリカのOpenBazaar はその代表例だ。ビットコインを使った決済に対応したOpenBazaarは、出品者と購入者がサイト上で直接取引を行うタイプのマーケットプレイスだが、ブロックチェーンを活用することで、匿名性を担保しつつ安全な取引を実現しているだけでなく、サービス利用のための手数料がかからない。こうしたブロックチェーンを利用したマーケットプレイスはユーザーのニーズに合致しているため、今後も増え続けるだろう。

コメントを残す

出産後は、ママたちが体調を崩しやすい時期です。また、赤ちゃんのお世話に追われ、自分の食事を作る時間がなかなか取れないこともあります。そんな時に、友人たちがかわるがわる食事を届けてくれる「ミールトレイン」は、とてもありがたい存在です。この習慣は、アメリカを中心に広がっており、出産後のママたちにとって大きな助けとなっています。

出産後は、ママたちが体調を崩しやすい時期です。また、赤ちゃんのお世話に追われ、自分の食事を作る時間がなかなか取れないこともあります。そんな時に、友人たちがかわるがわる食事を届けてくれる「ミールトレイン」は、とてもありがたい存在です。この習慣は、アメリカを中心に広がっており、出産後のママたちにとって大きな助けとなっています。

「ミールトレイン」は、簡単に言うと「出産直後のママのところに、みんなで順番に夕ご飯を届けてあげよう!」というものです。出産直後であっても生まれたばかりの赤ちゃんにつきっきりでも、ご飯は作らないといけない。掃除や洗濯はちょっと後回しにもできるけど、お料理だけは避けて通れません。そんな時に、友達がおいしいディナーを届けてくれたら・・・想像しただけで、うれしくなります。

アメリカでは、無料で利用できるミールトレイン専用のウェブサイトもあり、誰が何日に何の料理を届けるかを簡単に登録できます。ご飯を届ける人は必ず「今日は○○時にお届けします」と事前にメールして確認を取ってから届けます。でも受け取るママさんは、赤ちゃんがぐずって受け取る余裕がないときや、疲れてしまってあまり人と会いたくないときもありますよね。そんなときは家の外や玄関などにクーラーボックスを置いて、そこにご飯を届けてもらうことも出来るんです。

「ミールトレイン」は、出産後のママたちにとって、とてもありがたい存在です。友人たちがかわるがわる食事を届けてくれることで、ママたちは自分の体調を崩すことなく、赤ちゃんのお世話に専念することができます。また、友人たちとの交流も深まり、出産後の生活がより豊かなものになるでしょう。

コメントを残す

「生物学的年齢」を計測する指標として、エイジングクロックという考え方があります。エイジングクロックはAI学習を駆使し、画像や生体データから「老化ステージ」を導き出す時計です。「老化ステージ」とは、その人の老化がどれくらい進行しているのかの指標です。

「生物学的年齢」を計測する指標として、エイジングクロックという考え方があります。エイジングクロックはAI学習を駆使し、画像や生体データから「老化ステージ」を導き出す時計です。「老化ステージ」とは、その人の老化がどれくらい進行しているのかの指標です。

老化ステージの分析方法としては、顔の画像、動作が分かる画像、既往歴、ライフスタイル、運動習慣、食事バランス、腸内環境、睡眠の状態、住環境などの様々なデータを複合的に分析することで、その人のステージを判定できるようになります。

エイジングクロックの中でも、最有力の時計がエピジェネティッククロックです。エピジェネティッククロックは、個体の細胞および組織の老化の進行を示す指標であり、健康との関係について興味深い研究が進められています。

エピジェネティッククロックの状態は、生活習慣や環境要因によって影響を受けることがあります。例えば、不健康な食生活、喫煙、ストレス、運動不足などの要因は、エピジェネティッククロックの進行を加速させることが示唆されています。このような状態は、細胞の老化や慢性疾患の発生リスクを高める可能性があります。

逆に、健康的な生活習慣や環境要因は、エピジェネティッククロックの進行を遅らせることが示唆されています。例えば、バランスのとれた食事、適度な運動、適切な睡眠、ストレス管理などは、エピジェネティッククロックのリセットや進行の鈍化に寄与する可能性があります。

さらに、エピジェネティッククロックを研究することは、健康な老化や疾患の予防・治療法の開発にもつながると期待されています。エピジェネティッククロックのパターンは、特定の疾患と関連することもあります。これにより、早期の疾患予防や効果的な治療法の開発に役立つ可能性があります。

総括すると、エピジェネティッククロックと健康の関係は深く、生活習慣や環境と密接に関連しています。エピジェネティッククロックの状態を理解することで、健康を維持し、疾患リスクを低減するための効果的なアプローチが開発される可能性があります。

エピジェネティッククロックは、個体の生体リズムや細胞の機能を制御する生体時計の一部です。エピジェネティッククロックは、さまざまな側面で個体の健康に影響を与えると考えられています。

1. 加齢と関連した疾患:エピジェネティッククロックは、加齢と関連した疾患の発症と進行に関与していると考えられています。例えば、エピジェネティッククロックの乱れは、がん、心血管疾患、神経変性疾患のリスクを高める可能性があります。

2. 代謝と体重管理:エピジェネティッククロックは、エネルギー代謝や体重管理にも関与しています。不規則な生活リズムや環境の変化は、エピジェネティッククロックの乱れを引き起こし、肥満や代謝症候群のリスクを高めることがあります。

3. 免疫系の調節:エピジェネティッククロックは、免疫系の正確な制御にも関与しています。エピジェネティッククロックの乱れは、自己免疫疾患や感染症への感受性の増加のリスクを引き上げることがあります。

4. 睡眠障害:エピジェネティッククロックは、睡眠の正常なリズムを制御するのにも関与しています。エピジェネティッククロックの乱れは、睡眠障害や睡眠不足のリスクを高めることがあります。睡眠障害は、さまざまな健康問題の原因となる可能性があります。

以上がエピジェネティッククロックが健康に与える影響の一部です。しかし、まだまだエピジェネティッククロックに関する研究は進んでおり、詳細な影響やその制御方法についてはより深い理解が求められています。

コメントを残す

AIが、囲碁の世界チャンピオンに勝ったというニュースはもう何年前だったか忘れましたが、ChatGPTの登場で再び脚光を浴びています。そのAIがさらに大きな一歩を踏み出し、その進歩は私たちの暮らしに大きな変化をもたらすという話があります。

クラウドAIからエッジAIへ

AIの処理や推論をクラウド(データセンター)上で行う技術をクラウドAIと言います。データはエンドユーザーのデバイスからクラウドへ送信され、クラウド上の大規模なコンピューターリソースで処理されます。

クラウドAIの利点は、高い計算能力と大容量のデータ処理が可能であることです。また、クラウド上のAIは定期的にトレーニングや更新が行われるため、常に最新のモデルやアルゴリズムが利用できます。クラウドAIは、一つの処理が複数のデバイスで共有されるため、共有リソースの効率的な利用も可能です。

一方、エッジAIは、デバイスやセンサーなどのエッジでAIの処理や推論を行う技術です。データは現地で処理され、結果が必要な場所やデバイスに直接送信されます。エッジAIの利点は、リアルタイムの応答や高速な処理が可能であることです。また、データのセキュリティやプライバシーが確保されます。ネットワークの遅延や帯域幅の制約により、クラウドにデータを送信する場合に生じる問題も回避することができます。

両者の比較においては、利用環境やニーズによって適切な選択が必要です。クラウドAIは、スケーラビリティと柔軟性が高く、大量のデータや高性能な処理を必要とする場合に適しています。エッジAIは、リアルタイムでの処理や低レイテンシが必要な場合や、データのセキュリティやプライバシーの重要性が高い場合に適しています。

今後、クラウドAIとエッジAIは、組み合わせたハイブリッドなソリューションの開発が進むことが予想されます。クラウドとエッジの組み合わせにより、効率的なリソース利用と高速な処理が実現され、様々な分野でさらなる進化が期待されています。

エッジAIは、以下のような場面で特に有効です。

1. リアルタイムの判断や応答が必要な場面: エッジAIは、データをリモートサーバーに送信せずにデバイス自体で処理できます。そのため、タイムクリティカルなアプリケーションやIoTデバイスへの組み込みに最適です。

2. ネットワーク接続が制限されている場面: エッジAIはデバイス内で動作するので、ネットワーク接続が整っていない、または帯域幅が制限されている環境でも安定して動作します。

3. ユーザーのプライバシーの確保が必要な場面: エッジAIは、データがデバイス内で処理されるため、ユーザーの個人情報や機密情報を外部に送信する必要がありません。そのため、プライバシーの確保が重要なアプリケーションに適しています。

4. 大量のデータを処理する必要がある場面: エッジAIは、デバイス内での処理が可能なため、リモートサーバーへのデータ転送やレイテンシの問題を回避できます。これにより、大量のデータを高速かつ効率的に処理することができます。

エッジAIは、上記のような利点を持ちながらも、リソース制約や制約された環境への適応が必要です。各シナリオに最適なAIソリューションを選択することが重要です。

コメントを残す

超加工食品とは、製造過程で多くの原材料を使用して加工され、添加物や調味料、着色料などが大量に添加された食品のことを指します。

超加工食品とは、製造過程で多くの原材料を使用して加工され、添加物や調味料、着色料などが大量に添加された食品のことを指します。

一般的には、スナック菓子、即席麺、加工肉製品、砂糖や脂肪が多く含まれた菓子類などが超加工食品に分類されます。超加工食品は一般的に栄養価が低く、食品中に含まれる添加物や過剰な塩分、砂糖、脂肪などが健康に悪影響を及ぼすことが指摘されています。

超加工食品を摂取すると、以下のような健康への影響が考えられます。

1. 栄養バランスの崩れ:超加工食品は通常、栄養価が低く、必要な栄養素や食物繊維が不足しています。過度な添加物の使用や調味料の過剰な添加により、栄養バランスが崩れ、健康状態や免疫力の低下を招く可能性があります。

2. 健康リスクの増加:超加工食品には、多くの場合、砂糖、塩、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸が多く含まれています。これらの成分は、心血管疾患、高血圧、肥満、糖尿病、脂肪肝、がんなど、さまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。

3. 食欲の制御の失調:超加工食品は高い味付けや香りが特徴で、食欲を刺激しやすい傾向があります。しかし、これらの食品には栄養価が低く、満腹感を得にくいため、過食や食事の制御の失調を引き起こす可能性があります。

4. 腸内環境の変化:超加工食品は、通常、食物繊維が不足しており、腸内環境に影響を及ぼす可能性があります。健康な腸内細菌のバランスを乱し、腸の働きや免疫機能に悪影響を与える可能性があります。

5. 心理的影響:超加工食品は、快適性やエモーションフードとしての側面も持っており、ストレスや不安を和らげるための自己褒美として摂取されることがあります。しかし、長期的な健康への影響を考慮せずに摂取を続けることは、心理的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

以上のような理由から、長期的な健康を維持するためには、超加工食品の摂取を避け、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

コメントを残す

パワーナップ (power-nap) とは、一般的に15 – 30分程度の短い仮眠のことである。この用語はコーネル大学の社会心理学者ジェームス・マースによる造語である。時間あたりに対する睡眠の効用を最大化する睡眠法とされている。キャットナップとも呼ばれている。

このタイプの睡眠パターンは多相睡眠法(一日に必要な睡眠時間を短く分割して取る方法)と関連してはいるが、どちらかといえば通常の睡眠の不足分を補うために用いられている。特に睡眠不足が蓄積してしまっている人に効果的といわれている。

パワーナップは30分を越えるべきではなく、最近の研究では出来れば20分が最適とされている。。その理由は、それ以上眠り続けると深い眠りに達してしまうからである。深い眠りに達した後に起きると睡眠惰性としても知られる状態に陥り、疲労感がより増してしまうといった結果に繋がる。

また、パワーナップは、午後2時までにとるべきで、それ以降になると夜眠れなくなるので注意が必要である。そして、寝る前にコーヒーを飲むと寝覚めがよいとされている。これは、カフェインの効果は30分後に現れることからくる。

睡眠不足解消のためには、就寝前の行動を見直すことが必要です。

お風呂

深部体温(体の内部の温度)を少し上げて、体温がまた落ちる時によく眠れるとされています。就寝する1~2時間前にお風呂にしっかり浸かり深部体温を上げることで、睡眠しやすくなることが科学的に証明されています。

リビングの明るさ

日本の住宅は明るすぎ!特にリビングダイニングが明るいと言われています。人間は昼行性の動物なので強い光に覚醒作用があり、眠りに導くホルモン(メラトニン)が出にくくなります。夜の屋内は少し暗めにすることで、眠りにつきやすくなります。

寝だめはできない。

8時間以上寝るのは、睡眠負債を解消しているのであって過去の睡眠不足を補う行為である。将来の寝不足を補うために前もって寝だめしておくことはできない。

寝る前のスマホはよくないとされるがどうなのか?

スマホが絶対に駄目ではない。夜間に利用する時にブルーライトを軽減し目が疲れないようにする機能が搭載されているので、光自体は小さいので大きく影響はないと考えられる。

スマホで何をするかが問題で、スキな音楽を聞いたり、落ち着いて観られる家画などリラックスできるようなことならOK!インタラクティブ(双方向)なSNSは、「いいね」や「能動的なスクロール」で脳が刺激され眠くならなくなるので避けるべきです。

枕について

睡眠時無呼吸症候群に効果的なのは、両側が少し高くなったまくらを使い、横向きに寝る時間を増やしてあげること。枕の両端が高いと横向きで寝ても肩にかかる圧力が軽減されやすくなり、無理なく横向きをキープしていびきをかきづらくなります。

コメントを残す

ギグワーカー:新しい働き方のカギ

現代の労働市場は急速に変化しており、新たな働き方が注目を集めています。その中でも、特に「ギグワーカー」と呼ばれる労働者の存在が際立っています。ここでは、ギグワーカーとは何か、その特徴、そして企業や労働者にもたらすメリットとデメリットについて解説します。

ギグワーカーとは?

ギグワーカーは、インターネットを通じて単発の仕事を請け負う労働者のことを指します。これは、個人の裁量で、自身の時間とスキルを販売できる労働形態です。多くは、企業に雇用されずに個人事業主またはフリーランスとして活動しますが、一部は通常の雇用契約を持ちながら副業としてギグワークに従事することもあります。

代表的なギグワーカーの仕事には、料理宅配サービスの配達員や、特定のプロジェクトの開発を引き受けるフリーランスのエンジニアなどがあります。ギグワーカーは、単発の仕事を受注し、報酬を受け取ることで生計を立てています。

ギグワーカーの特徴

自由度の高さ: ギグワーカーは、仕事の量、勤務時間、場所などを自己裁量でコントロールできます。これにより、柔軟な働き方が可能です。

仕事の多様性: ギグワーカーは様々な分野で仕事を請け負うことができます。例えば、配達代行、ライティング、イラスト制作、カウンセリング、翻訳などがあります。

単発の仕事: ギグワーカーは通常、単発の仕事をこなします。これは、短期的なプロジェクトや一時的な需要に応じて仕事を引き受けることを意味します。

ギグワーカーと他の雇用形態との違い

ギグワーカーと他の雇用形態との違いを理解することは重要です。

アルバイトとの違い: アルバイトは通常、学業と両立させるために働く学生や、本業とは別に生計を立てるために働く人々です。一方、ギグワーカーは特定の企業に雇用契約を結ばず、プラットフォームを介して仕事を受注します。

日雇い労働者との違い: 日雇い労働者は日単位で雇われる労働者です。ギグワーカーはさらに短い期間で単発の仕事を請け負う傾向があります。

派遣労働者との違い: 派遣労働者もインターネットを通じて仕事を探すことがありますが、派遣労働者は企業と雇用契約を結び、企業の指示に従います。ギグワーカーは通常、直接的な雇用契約を結ばず、プラットフォームを通じて仕事を受けます。

フリーランスとの違い: フリーランスは専門的なスキルを必要とする仕事が多いため、ギグワーカーとは異なります。また、フリーランスは案件によって数週間から数か月単位で仕事を請け負うことがあり、ギグワーカーに比べて安定した収入源を持つことができます。

結論

ギグワーカーは、新しい労働市場の一翼を担う重要な存在です。彼らは自由度の高い働き方を選択し、様々な仕事をこなす柔軟性を持っています。一方で、仕事の不安定さやトラブル時の責任負担など、課題も存在します。ギグワーカーの台頭は、今後の労働市場のさらなる変化を予示しており、企業と労働者双方にとって、新たな選択肢とチャレンジをもたらすことでしょう。

コメントを残す

タイパ:新たな情報収集のカギ

近年、私たちの日常生活は情報に満ち溢れています。特に、インターネットやソーシャルメディアの台頭により、情報を素早く摂取し、効率的に活用する能力がますます重要になっています。この新しい情報時代において、一つの新たなトレンドが浮上しています。それが、「タイパ」(タイムパフォーマンスの略)です。

タイパは、時間を最大限に活用し、情報を迅速に処理する能力を指します。これは、過去に「斜め読み」が活字文化の時代における情報の効率的な収集方法であったように、現代では動画や音声コンテンツに焦点を当てた情報処理のスキルを表現します。

このトレンドは、情報の主要な供給源が動画や音声にシフトしていることに起因しています。以前は書籍や新聞、雑誌などの印刷物から情報を得ることが一般的でしたが、今やオンライン動画やポッドキャスト、ソーシャルメディア上のコンテンツが日常的な情報源となっています。これにより、我々は文字を読むだけでなく、映像や音声を通じて情報を取り込む必要が生じました。

タイパの概念は、時間を有効に活用し、情報収集の効率を高めることに焦点を当てています。その具体的な手法として、動画を倍速で再生したり、要約されたコンテンツを活用したりする方法が挙げられます。これにより、短い時間で多くの情報を消化し、迅速な意思決定や行動を可能にします。

タイパは、個人だけでなく、ビジネスや教育分野でも重要な役割を果たしています。例えば、オンライン教育では、生徒が動画レッスンを倍速で視聴することで、学習効果を高めることができます。また、ビジネスの世界では、効率的な情報収集が競争力の源となっており、タイパのスキルは求められています。

「タイパ」の語源は、「コスパ」(コストパフォーマンスの略)から派生しており、時間を効率的に使うことを強調しています。これは、活字文化の時代における「時短」(時間を短縮すること)と同義です。新しい情報時代において、我々の情報処理能力を高め、時間を有効に活用するために、タイパの考え方が重要とされているのです。

つまり、タイパは新しい情報時代のキーワードであり、効率的な情報収集や時間管理が求められる現代社会において、ますます重要性を増していると言えるでしょう。活字文化から動画文化への移行を受けて、我々の情報処理スキルを高め、迅速な情報収集を実現するために、タイパのアプローチを採用することが、個人や組織にとって不可欠となっているのです。

コメントを残す

インセンティブとは?種類と効果的な利用方法

「インセンティブ」という言葉は、組織や個人の意欲を高め、目標達成を促すための手段として用いられます。この概念は、外部からの報酬や刺激によって、特定の行動を奨励し、望ましい結果を得ることを指します。インセンティブにはさまざまな種類があり、それぞれ異なる効果をもたらします。

金銭的インセンティブ: これは最も一般的な形で、基本的な給与以外に、目標達成に応じて支払われる報酬が含まれます。例えば、プロフィット・シェアリング(利益の分配)やストック・オプション(自社の株式を購入する権利)などが挙げられます。ただし、金額は慎重に設定しなければなりません。

社会的インセンティブ: 名誉や地位、権限などの社会的な報酬が含まれます。達成した成果が高く評価されることで、個人や組織のモチベーションが向上し、帰属感やコミットメントが生まれます。

消費者インセンティブ: 企業は、試供品の提供や懸賞の開催などを通じて、消費者に対して商品やサービスを購入する刺激を提供します。これにより売り上げを増やすことが目指されます。

トレードインセンティブ: 取引関係において用いられ、数量割引やリベート(払い戻し)などを通じて、取引先に特別な報酬が提供されます。これは取引量や金額を増加させるのに役立ちます。

インセンティブは、組織や個人の成果を向上させ、目標達成に寄与します。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、慎重な計画と適切な調整が必要です。

参考文献:人事ポータルサイト【HRpro】

コメントを残す

「マウントを取る」とは?

「マウントを取る」とは、自分の優越性をアピールするために行動することを指します。この言葉は、自分が他人よりも上の立場にいることを示す行動や態度を表すものです。この言葉は「マウンティング」とも同義です。

「マウント」の由来

「マウント」の意味は複数ありますが、その中で「多くの哺乳類の雄が、交尾のために雌に乗ること、マウンティングをすること」という意味が、「マウントを取る」の「マウント」の由来とされています。また、格闘技における「マウントポジション」という言葉が由来という説もあります。この格闘技用語は、相手に馬乗りになり、攻撃しやすい状態を指します。

このような意味から派生して、心理的な意味でも、相手に対して上位の立場を示そうとする行動を「マウントを取る」と表現するようになりました。

「マウント」は元々はインターネットのネット用語やスラングとして使われていましたが、今では日常生活でもよく使われる表現となっています。自己主張や競争心が強い状況で用いられることが多く、相手に自分の優越性をアピールしたり、立場を示す際に使われる便利な表現です。

マウントを取る人の特徴・心理とは

その心理や特徴について理解し、上手に対処する方法を考えてみましょう。

承認欲求が強い: 承認欲求が強く、自分の価値を他人から認めてもらいたいという思いから、マウントを取ることがあります。自分への評価が十分に得られていない場合、自らアピールすることで欲求を満たそうとします。

自信がない: 自信に欠ける人が、周囲に優越感を示すことで、自分の精神状態を保とうとします。マウントは一種の防衛本能として機能し、自尊心を守る手段となっていることがあります。

絶対的な自信がある: 自己中心的で自分の考えや価値観を絶対と信じている人も、マウントを取ることがあります。周囲を見下す態度を示し、自分を主張しようとすることが特徴です。

マウントへの上手な対処法:冷静にコミュニケーションを保つ方法

「マウントを取る」人との上手な対処法を考えてみましょう。冷静なアプローチでトラブルを避け、円滑なコミュニケーションを維持する方法をご紹介します。

冷静に受け流す: 直接的な反論や対抗は避けましょう。相手の発言を無視するか、軽く受け流すことが重要です。感情的に反応すると状況が悪化する可能性があるため、冷静な態度を保つことが大切です。

相づちを打つ: 相手の発言に適当な相づちを打つことで、相手に対して理解しているように見せることができます。感情的にならず、冷静な態度で相手とのコミュニケーションを維持しましょう。

関わりを避ける: マウントを取る相手との関わりを極力避けることも一つの方法です。ストレスをためずに済むよう、距離を置くことでトラブルを未然に防ぐことができます。

冷静に考える: 相手の行動がその人の性格によるものであることを理解しましょう。相手のマウントがあなた自身に対する評価ではなく、その人自身の問題かもしれません。冷静な視点から状況を捉え、感情的にならずに対処しましょう。

まとめると、マウントを取る相手に対しては、感情的にならずに冷静に接することが大切です。自分の価値は他人の評価に左右されないことを意識しながら、相手とのコミュニケーションを円滑に保つよう努めましょう。自分自身の内面の強さと平和なコミュニケーションが、マウントに対する最良の対処法と言えるでしょう。

参考文献:マイナビニュース

コメントを残す

トリチウムについて知っておきたいポイント

なぜいま「トリチウム」が話題になっているの? 福島第一原子力発電所のトリチウムを含む水の海洋放出が決まったことが背景にあります。トリチウムは放射線を出す性質があり、安全性を最優先に考えた処分方針が取られています。

トリチウムとは? トリチウムは水素の一種で、普通の水素と違い、原子構造が不安定です。この不安定性から放射線を出し、ヘリウムに変化します。変化した後は放射線を出さなくなります。人工的に発生するだけでなく、宇宙線との相互作用により自然界にも存在します。普通の水と同じように水蒸気や雨水、海水、水道水、河川水に含まれており、私たちが摂取する水や食べ物にも含まれています。

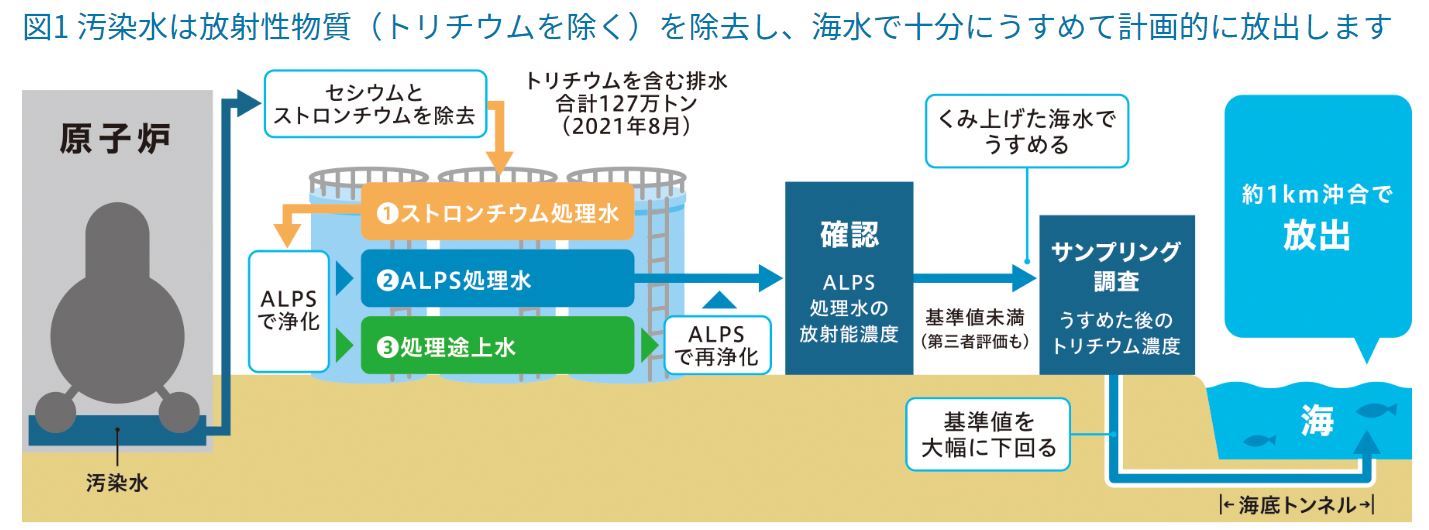

福島第一原発のトリチウム問題 福島第一原子力発電所の事故で生じた冷却水には、放射性物質が含まれています。多くの放射性物質は取り除かれますが、トリチウムは取り除くことが難しく、ためられたままでは貯蔵容量の限界を超える恐れがありました。政府と専門家による議論や地元意見を考慮し、海洋放出が処分方針として決定されました。

大部分の放射性物質は多核種除去設備(ALPS)で取り除いていますが、トリチウムは取り除くことができず、排水をタンクにためてきました=写真参照。このまま何もせずにため続けると、2022年秋以降、タンクの容量は上限を超えてしまいます。それを避けるためには、早期に処分方法を決定する必要がありました。

海洋放出への対応 タンクにためた排水をどのように処分するかについて、政府は専門家との議論を重ね、地元自治体や農林水産業者を中心に意見を聞きながら検討を進めてきました。その結果、2021年4月に海洋放出による処分方針を決定しました。それを受け、東京電力は2023年をめどに海底トンネルを通して、海水で十分にうすめた処理水を約1キロメートル沖合へ放出する計画です=図1参照 この方法は、安全性と環境への影響を最小限に抑えるために選ばれました。ただし、適切な監視と報告体制が必要です。

結論 トリチウムは水素の一種で、放射線を出す性質があるため、適切な処理が必要です。福島第一原発の事故から生じたトリチウムを含む冷却水の海洋放出は、多くの検討を経て安全性を確保しつつ行われる予定です。政府や専門家の意見、地元の声を尊重しながら、環境への影響を最小限に抑えた方法を選択することが重要です。

参考文献・図表:電波新聞より

コメントを残す

「デカップリング」という用語は最近よく耳にするかもしれません。これは、2国間が経済的に独立し、互いに影響を及ぼさない状態を指します。特に米中間での対立が進む中、このデカップリングの議論が注目を浴びています。

新型コロナウイルスの危機は、米中間のデカップリングの「予行演習」とも言える状況を生み出しました。感染拡大により、国際的な移動が制限され、サプライチェーンが寸断。こうした状況は、中国経済が世界経済から切り離される可能性を示唆しています。

しかし、国際政治学者のイアン・ブレマー氏は、新型コロナ後、米中関係はさらに緊迫すると予測。米国が中国だけでなく、他国とも経済的な対立を増していく可能性があります。これは、特に日本企業にとっても大きな影響を及ぼすでしょう。その中で日本が担う役割として、通信やIoTなどの技術の国際標準化でのリーダーシップが期待されています。

しかし、米中の経済的な「デカップリング」は本当に進行中なのでしょうか?一部の専門家たちは、米中の経済的な連携は実際には強まっていると指摘。例えば、米投資運用大手が中国の企業の上場を支援するなど、深い経済的つながりが続いています。さらに、米国と中国の相互依存度は高く、一部の識者は「デカップリングはすでに手遅れ」との見解を示しています。

ドイツとロシアの関係も、デカップリングの難しさを示す例です。政治的には緊張が高まっているものの、経済的な連携は続いており、多くのドイツ企業がロシア市場で活動しています。

結論として、現代の国際経済において、完全なデカップリングは難しいと言えるでしょう。政治的な摩擦や新型コロナの影響があっても、経済的なつながりは続く可能性が高いです。これからの国際経済の動向に注目が集まります。

参考文献:日経ビジネス

コメントを残す

コメントを残す

アカウンタビリティ(Accountability)とは、「説明責任」と訳される言葉で、アカウンティング(会計)とレスポンシビリティー(責任)が合成されたものです。元々は、政府や公共機関による税金の使われ方に対して、出資者=国民への説明責任を意味していましたが、後に企業に対しても資産の活用について説明責任が求められるようになりました。

アカウンタビリティ(Accountability)とは、「説明責任」と訳される言葉で、アカウンティング(会計)とレスポンシビリティー(責任)が合成されたものです。元々は、政府や公共機関による税金の使われ方に対して、出資者=国民への説明責任を意味していましたが、後に企業に対しても資産の活用について説明責任が求められるようになりました。

アカウンタビリティは、単に説明するだけでなく、聞き手に理解や納得を得て、将来のビジョンや改善案まで提案することが求められるようになっています。政府や行政機関は政策の内容や予算をわかりやすく説明し、企業は事業展開や財務内容についてステークホルダー(おもにビジネス上の利害関係者)に透明性のある説明をすることでアカウンタビリティを果たすべきです。

アカウンタビリティは、リーダーに必要な要素とも言われています。優秀なリーダーは、結果に対する説明責任だけでなく、将来のビジョンや改善案を提案することで信頼を勝ち取ることができるのです。

アカウンタビリティを使って日本語の例文を3つ挙げてみます。

- 政府は予算の使途について国民に対してアカウンタビリティを果たすべきです。

- 企業は株主や顧客に対して経営方針や成績に対するアカウンタビリティを持つことが求められます。

- プロジェクトリーダーは進捗状況や意思決定についてチームメンバーに対してアカウンタビリティを持つ必要があります。

アカウンタビリティは、ビジネスにおいて重要な概念であり、組織や個人が責任を果たすことで信頼を築き、より良い結果に導くことができる要素となっています。説明だけでなく提案や改善にも目を向けることで、より意味のあるアカウンタビリティを実現したいものです。

参考文献:マナラボ

コメントを残す

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネスや生活全般をデジタル技術で革新するコンセプトです。銀行のオンライン取引や映画チケットの電子化など、近年のIT技術の進化により私たちの生活は便利になりました。このような変革は、一言でDXと言えます。

しかし、単にデジタルツールを導入するだけではDXとは言えません。経済産業省はDXを、「企業がデータやデジタル技術を活用し、ビジネス環境の変化に対応して競争優位性を確立すること」と定義しています。つまり、データやデジタル技術は変革の「手段」であり、その結果、ビジネスモデルや組織文化が根本から変革されるべきなのです。

デジタル化とDXは似ているようで異なります。デジタル化は、単にアナログの業務をデジタルに置き換えることです。一方、DXはデータとデジタル技術を用いて新たな価値を提供し、競争力を向上させます。

コロナ禍でのDXの必要性は、国内外で認識されることになりました。しかし、日本は他国に比べて出遅れており、「2025年の崖」という課題が提起されています。経済産業省は「DXが進まないと、2025年以降、年間12兆円の経済損失が生じる」と警鐘を鳴らしています。逆に「DXが進めば、2030年は実質GDPが130兆円押上げる」とも予測されています。

この課題に対応し、国からのDX推進支援政策が始まりました。「DX認定制度」や「IT導入補助金」など、企業のDX推進を支援するための制度が用意されています。

DXの進化は止まらず、新規参入企業の増加や新たなビジネスモデルの開発を見ることができます。日本企業にとって、DXをいかに進めていくかが重要な課題となっています。

参考文献:NTTコミュニケーションズ

コメントを残す

2040年問題とは、2039年12月31日をもって定年を迎えるベビーブーム世代(団塊の世代の子供たち)の大量退職によって、社会保障や労働市場、経済などに与える様々な問題を指します。ベビーブーム世代は高齢化が進んでおり、2040年以降は彼らが年金を受け取り始める時期となります。このため、年金制度の財源や持続可能性、医療・介護費の増加、労働力不足、雇用問題など、さまざまな社会的・経済的な課題が生じる可能性があります。これらの問題に対応するためには、国や地域の政策立案や個人の意識改革、社会全体の協力が必要とされています。

日本政府は、2040年問題に対する対策を検討しています。具体的な取り組みとしては以下のようなものがあります。

コメントを残す

エコリテラシーとは、環境に関する知識や技術的な理解だけでなく、環境問題に関する考え方や価値観、環境保護に関する行動を選択する能力またはスキルを指します。つまり、「環境についての知識と能力」を意味します。エコロジカルリテラシーとも呼ばれ、環境保護・環境に優しいライフスタイルの啓発などに重要な役割を果たしています。

最近のエコリテラシーに関する出来事の一つとして、2020年には新型コロナウイルスの影響により、世界中で多くの人々が自宅にいる時間が増え、その一方でオンラインショッピングや配達サービスの利用が増加したことが挙げられます。

この状況に対して、エコリテラシーの観点からは、通販や配達サービスを利用することで、梱包材やプラスチックの使用量が増加することや、配達や輸送による環境負荷が大きくなることなどが問題となりました。そのため、エコリテラシーを持った消費者たちは、自宅での購入に際して、環境に配慮した選択を行うよう心がけるようになってきています。例えば、不要な段ボール箱の再利用やリサイクル、または、再利用可能なエコバッグやトートバッグなどを購入して持ち歩くことも増えています。

このように、エコリテラシーの啓発活動が広がりつつあり、消費者が環境に配慮した選択を行うことで、自宅や街、地球の環境を守る努力が行われています。

コメントを残す

デジタルディバイドとは、情報技術の普及によって生じた情報格差のことを指します。簡単に言うと、情報・通信技術にアクセスできる人々とできない人々の間に格差があることを指します。

デジタルディバイドは、経済格差、教育格差、地域格差、年齢格差など、人々の社会的・経済的条件に応じて発生します。

具体例を挙げると、デジタルディバイドが顕著に表れるのは、以下のような場合です。

1. インターネット利用率の格差: 日本国内では、若者や都市部の人々のインターネット利用率が高い一方、高齢者や地方住民の利用率は低いことが課題となっています。

2. 情報収集・アクセスの格差: インターネット利用が広く浸透している国では、情報収集や学習のためにオンラインサービスを利用することが一般的ですが、デジタルディバイドによって、情報収集・アクセスの機会を制限されている人々が存在します。

3. 教育格差の拡大: 現代社会では、情報技術の準備が必要とされる職業が増えています。しかし、デジタルディバイドが広がることで、教育格差が拡大し、職業選択の自由が制限されることがあります。

コメントを残す

フュージョン料理とは、異なる国や地域の料理を融合させた料理のことを指します。例えば、アジアンタコスやインドネシア風カレーパスタなど、伝統的な食材や調理法に加え、異なる地域の料理の要素を取り入れた料理がフュージョン料理に分類されます。近年、多くのレストランでフュージョン料理が提供されるようになり、新しい味わいや文化の融合が楽しめるようになっています。

「フュージョン」という言葉自体は、音楽や芸術などの分野で既に使われていましたが、料理に関する「フュージョン」という呼び方が広まったのは、1970年代から1980年代にかけてアメリカで起こったムーブメントがきっかけです。

当時、アメリカの大都市には様々な国や地域の人々が移民として移り住んできており、それに伴って多様な料理文化が混在するようになっていました。そんな中で、シェフたちが自由自在に素材や調味料を取り入れ、異なる料理の要素を組み合わせることで、新しい味わいや料理スタイルを生み出すようになりました。こうした料理のスタイルを「フュージョン料理」と呼ぶようになりました。

コメントを残す

日本語に訳す場合は生物空間)、生物生息空間とされます。ビオトープとは、自然界に存在する生態系を人工的に再現した生物多様性の高い環境を指します。一般的には、池や水路、湿地、草原など自然の環境を模倣した水辺の環境を構築し、様々な水生生物や植物などが生息する環境を作ることが多いです。

日本語に訳す場合は生物空間)、生物生息空間とされます。ビオトープとは、自然界に存在する生態系を人工的に再現した生物多様性の高い環境を指します。一般的には、池や水路、湿地、草原など自然の環境を模倣した水辺の環境を構築し、様々な水生生物や植物などが生息する環境を作ることが多いです。

ビオトープは、都市部や企業の敷地内などに設置されることが多く、緑化や自然保護、環境教育などに役立てられています。また、身近な自然と触れ合うことから、ストレスの軽減や健康増進にもつながるとされています。

例えば、公園や敷地内にある人工的に作られた小さな池がビオトープです。この池には、さまざまな水生生物が生息し、周辺には植物が生育しています。また、鳥や昆虫などの動物も訪れ、生態系を形成しています。

その他にも、自然保護区や河川敷の再生プロジェクトなどで、ビオトープが作られることがあります。ビオトープは、自然環境を再現することで、地域の生物多様性を保全し、自然環境の回復や保護に貢献する役割を持っています。

その他にも、自然保護区や河川敷の再生プロジェクトなどで、ビオトープが作られることがあります。ビオトープは、自然環境を再現することで、地域の生物多様性を保全し、自然環境の回復や保護に貢献する役割を持っています。

コメントを残す

LGBTQ+とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニング(自分自身の性的指向や性自認について疑問を持っている人)、プラス(その他の性的指向や性自認を含む)を指す言葉です。

LGBTQ+は、性的指向や性自認に対する差別、偏見、ステレオタイプなどが存在することに対するアイデンティティの表明であり、人々を包括するために使用されます。この用語は、異なる性的指向や性自認を持つ人々が共に行動することを示すために用いられ、LGBTQ+の人々が直面する問題や課題に向き合いながら、社会における平等と包摂を求める社会運動においても使用されます。

日本では、LGBTQ+に対する差別や偏見が依然として存在していますが、近年、LGBTQ+に対する認識が改善されてきています。2019年には、同性婚が合憲とされる判決が出され、多くのメディアでLGBTQ+に関する報道が取り上げられるようになりました。政府も、LGBTQ+に対する支援策を推進するため、各地で取り組みが行われています。

例えば、東京都は、LGBTQ+の人々が暮らしやすい社会を実現するため、ダイバーシティ推進課を設置し、LGBTQ+に対する啓発や支援に取り組んでいます。また、企業においては、LGBTQ+の社員に対する支援策を導入するなど、多様性を尊重する取り組みが進んでいます。

しかし、LGBTQ+に対する差別や偏見はなくなるわけではなく、さらなる取り組みが必要です。特に、性的少数者に対する負の偏見や、性転換を希望する人々への支援策が不十分であることが課題となっています。

各国政府はLGBTQ+の人々の権利を保護するために、さまざまな取り組みを行っています。以下は、一部の国の取り組みの例です。

– アルゼンチン:同性婚が合法化されており、性同一性障害の医療費が公的医療保険で支払われるなど、LGBTQ+人々に対する法的な保護が強化されています。

– カナダ:同性婚が合法化されており、ジェンダーに基づく差別を禁止する法律が制定されています。

– スウェーデン:同性婚が合法化されており、トランスジェンダーの人々が法的に性別を変更することができ、また、LGBTQ+人々への差別を禁止する法律が制定されています。

– イラン:同性愛は違法で、LGBTQ+人々が迫害されています。

– ロシア:同性愛宣伝法が制定され、LGBTQ+活動家に対する迫害が行われています。

このように、各国の取り組みには大きな差があります。LGBTQ+人々の権利を保護するためには、世界的な取り組みが必要とされています。

コメントを残す

スレッズ(Threads)は、アメリカ合衆国のメタ(Meta:旧fFacebook)が所有するテキストベースの会話アプリ・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)である。2023年7月6日にリリースされたばかりだが、10日までの5日間で登録者数が1億人を突破した。この記録は ChatGPT より約2カ月早く、オンラインサービスとして史上最速となった。

スレッズ(Threads)は、アメリカ合衆国のメタ(Meta:旧fFacebook)が所有するテキストベースの会話アプリ・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)である。2023年7月6日にリリースされたばかりだが、10日までの5日間で登録者数が1億人を突破した。この記録は ChatGPT より約2カ月早く、オンラインサービスとして史上最速となった。

同社が運営するインスタグラム(Instagram)に付随するサービスとなっており、アカウントの共有が可能。インスタグラムユーザーは同じアカウント名やフォロワーをそのまま持ち込むことができる。また、同社のFacebookと連動することも可能となっている。Facebook では個人が登録する場合は、原則として実名のみしか登録できないのに対し、スレッズでは Instagramと 同様に、匿名での登録も可能となっている。

スレッズはツイッターと似たサービスで、

機能と特徴

テキスト、画像、ビデオの投稿と共有できる他、投稿への返信や再投稿、「いいね」をつけることが可能である。短文投稿は500文字まで記述可能。Instagramでは原則画像とともに公開することが前提となっている投稿を、テキストおよびURLのみの投稿、無加工シェア、引用が可能となっている。ただし、ハッシュタグや(いいねではない)ブックマークは利用できない。Threads上での投稿は「ポスト」、タイムライン表示は「フィード」の用語が振られている。

スレッズのアカウントは Instagram のユーザー名、プロフィール写真、名前を共有し、これらの変更は Instagram から行うという点でアカウントと密接に関連付けられている。また、ユーザーは Instagram のフォロー、フォロワー、ブロックしているユーザーをThreadsに引き継ぐか選択できる。

注意点

・スレッズアカウントの登録には、インスタグラムとの連携が必須。

・スレッズアカウントを取り消すと、インスタグラムアカウントも一緒に削除となる(切り離しを検討中)。

・ハッシュタグ(#)の利用はできない。

コメントを残す

コメントを残す

コメントを残す

カーボンニュートラル (英: carbon neutrality) とは、環境化学の用語の一つであり、何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に、大気中に排出される二酸化炭素と大気中から吸収(固定)される二酸化炭素が等しい量であり全体としてゼロとなっている状態を指す。

地球温暖化と二酸化炭素の濃度を巡る議論のなかで、カーボンニュートラルという概念が頻繁に登場するようになった。地球温暖化の原因の一つである温室効果ガスの排出量を削減し、残った排出量を吸収できるだけの炭素を取り入れることによって、気候変動に与える影響をゼロにすることを指す。

具体的には、温室効果ガスの排出を削減する取り組みや、代替エネルギーの利用促進、植林や森林保護などの炭素吸収活動が挙げられます。カーボンニュートラルを目指すことは、地球温暖化を抑制するために非常に重要な取り組みです。

植物の茎・葉・根などは全て有機化合物(炭素原子を分子構造の基本骨格に持つ化合物)でできている。その植物が種から成長するとき、光合成により大気中の二酸化炭素の炭素原子を取り込んで有機化合物を作り、植物のからだを作る。

そのため植物を燃やして有機化合物から二酸化炭素を発生させ空気中に排出しても、もともと成長するとき空気中に存在した二酸化炭素を植物が取り込んだものであるため、大気中の二酸化炭素総量の増減には影響を与えず、カーボンニュートラルとみなされる。

一方、化石燃料は平均数十万年~数千万年の太古の大気中から植物が吸収した二酸化炭素が有機化合物を経て化石となり、生物圏や大気圏から完全に離脱したもので燃焼すると大気中の二酸化炭素が増加し、カーボンニュートラルではない。

化石燃料からの脱却を目指し、バイオマスエタノールなどのバイオ燃料、薪や木質ペレットなどの木質燃料といったバイオマスを燃料としてバイオマス発電を推進したり、トウモロコシなどを原料とするバイオプラスチックを使用したりする動きが広がっている。

コメントを残す

時間栄養学とは、時間帯や食事のタイミングに合わせた栄養摂取方法に関する学問です。時間帯やタイミングに応じた適切な栄養摂取は、規則正しい生活リズムや健康的な体調維持などに役立ちます。

例えば、朝食をしっかりとることで、代謝機能が高まり、体内時計の調整にもつながります。また、夜は副交感神経が優位になるため、消化に負担をかけないように軽めの食事を心がけることが重要です。

さらに、時間栄養学は生産性向上にも役立ちます。労働時間中に適切な栄養をとることで、集中力や体力の維持・向上が期待できます。また、認知症予防にも利用されることがあります。

以上のように、時間栄養学は健康維持や生産性向上に役立つ重要な学問であり、生活習慣の改善にもつながります。

具体例としては、以下のようなものがあります。

1. 朝食の重要性:朝食は身体を目覚めさせ、安定したエネルギーを提供するために重要です。時間栄養学的には、朝食は身体の代謝をスタートさせるために、特に重要な食事です。

2. ランチと仕事の生産性:ランチ時にスナックやコーヒーを取ると、その後の仕事の生産性が低下する可能性があります。時間栄養学的には、ランチにはタンパク質や繊維質、ビタミンやミネラルが豊富な食品を選択することが重要です。

3. 夜食と睡眠の質:夜食は、睡眠の質に大きな影響を与えることが知られています。時間栄養学的には、寝る前に摂取する食事は、低カロリーかつ低脂肪で、消化がしやすいものが望ましいとされています。

これらの具体例から分かるように、時間栄養学は、健康的な食習慣を導くうえでの重要な指標となります。正しい時間帯やタイミングでの栄養摂取によって、身体の調子を整え、生産性や睡眠の質にも大きく関わってくると言えます。

コメントを残す

コメントを残す

線状降雨帯とは、大気中にある水蒸気が急速に上昇して冷やされ、凝結して雲が発生し、そこから降水が発生する現象です。この降水が地表に降り注ぐ際、同じ方向や同じ地域に続けて降ることで、長く続く降水帯を形成します。この形状が線状に見えることから、線状降雨帯と呼ばれています。線状降雨帯は、雷雨や激しい降雨、大雨、洪水、土砂災害などを引き起こすことがあります。特に、台風などの大規模な気象現象によって、線状降雨帯が発生しやすくなります。

線状降雨帯による被害は毎年発生しており、最近でも様々な事例がありますが、2021年7月の西日本豪雨は、線状降雨帯が原因で発生したもので大きな被害がでました。この災害では、愛媛県や岡山県などを中心に、河川の氾濫、土砂災害、斜面崩壊などの被害が発生し、多くの方が亡くなられたり、家屋や農作物などの被害が出ました。

コメントを残す

ゲイン・ロス効果とは、一貫した評価を受けるよりも、途中で評価が逆転した方が、対人魅力に与える影響が大きいとする理論である。エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダーによって発見された。

被評価者が評価者に対して感じる対人魅力は、一貫して好意的評価を受けるよりも、初めのうちは否定的評価を受けていたのが後に好意的評価に転じた方が魅力を感じる(ゲイン効果)。

他方で、一貫して否定的評価を受けるよりも、初めのうちは好意的評価を受けていたのが後に否定的評価に転じた方が、魅力を感じにくい(ロス効果)。

これら2つの効果を合わせ、ゲイン・ロス効果と呼ぶ。

インターネットを中心に、ゲイン・ロス効果は「最初に悪い印象を与えると、その後のちょっとした良い行動で良い印象に転換しやすい」現象(いわゆるギャップ萌え)を指すとする記事が多くみられる。しかし、上述にあるように、ゲイン・ロス効果は「被評価者が評価者に対して感じる対人魅力」について論じたものであり、「被評価者に対する対人魅力」であるギャップ萌えとは異なる現象であると考えられる。

(出典: Wikipedia)

コメントを残す

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは、極端なストレスや外傷的な体験によって引き起こされる心理状態のことを指します。これは、通常、過去のトラウマティックな体験が、人の人生に与える持続的な影響を表します。

PTSDは、主に、軍隊、虐待、性的暴行、交通事故、災害、そしてその他の暴力的な事件など、極端なストレスによって引き起こされます。この状態は、人々を思い出す、再び体験する、そして発作のようなフラッシュバックを引き起こします。

PTSDの症状は、異常な不安、うつ病、隠れた感情、不眠症、トラウマティックな夢、心身症的な問題、そして社交不安などです。これらの症状は、人々の社会的、職場、そして個人的な機能の減少につながります。治療には、認知行動療法、薬物療法、心理療法、そして家族療法などの方法があります。

コメントを残す

フードマイレージとは、食品生産・加工・運搬・保管・調理・廃棄などの全ての工程で発生したCO2排出量の総量を示す指標である。つまり、私たちが食べ物を食べるために必要なプロセス全体の環境負荷を測るためのものだ。

例えば、日本で食べられるトマトの大半はイタリアから輸入されている。この場合、トマトを運ぶ船の排気ガスやトラックの排気ガス、冷蔵庫などの冷却に必要な電気、スーパーマーケットでの販売や調理に必要なエネルギーなどがすべて加算され、最終的なフードマイレージが計算される。

また、産地が近く、農薬や化学肥料を使用せずに育てられた野菜を食べると、フードマイレージが低くなると考えられる。さらに、オーガニックやフェアトレードの製品を選ぶことも、フードマイレージを低減する方法の1つとなる。

フードマイレージの概念は、食料生産における環境負荷を考慮することが重要であることを示している。私たちが日常的に選ぶ食品がどのようなプロセスを通じて生産されているのかを知ることで、より環境に配慮したからだと地球に優しい食生活を送ることができるだろう。

フードマイレージの単位は一般的に「kg CO2e/kg」(カーボンフットプリントと同じ単位)と表される。この単位は、1kgの食品を生産するために発生したCO2排出量の総量を示している。例えば、1kgのトマトのフードマイレージが2.5kg CO2e/kgであれば、そのトマトを生産するために2.5kgのCO2排出があったことを表す。

具体的な例を挙げると、例えば、以下のようになる。

・トマトを栽培し、収穫、運搬、加工などで製品化した場合、そのトマト1kgのフードマイレージは約2.5kg CO2e/kg程度になるとされている。

・ビーフ(牛肉)の場合、育てた牛に与える飼料や飼育期間、出荷に必要な運搬、スーパーでの販売までの過程で多くのCO2が排出されるため、フードマイレージは1kgあたり20kg CO2e/kg以上もある。また、カナダやアイルランドなどのように牛肉の生産が盛んな国では、トラックや船で運搬するため更にCO2排出量が増えるため、さらに高いフードマイレージになる。

・季節が変わるにつれて違う国で育てられた果物や野菜を輸入する場合、運搬中に発生するCO2の量が多くなるため、フードマイレージが高くなる傾向がある。例えば、オーストラリアで栽培したブルーベリーを日本に輸入する場合、1kgあたりで約3kg CO2e/kg程度、ニュージーランド産のカリフラワーを同様に輸入する場合は約2kg CO2e/kg程度のフードマイレージが発生する。

以上のように、フードマイレージは食品の生産・加工・運搬・消費に関する全てのプロセスで発生したCO2排出量の総量を示す指標で、単位は通常「kg CO2e/kg」と表される。

コメントを残す

最近、ビジネス界で「リスキリング」という言葉を聞くようになりました。昨年、国会で岸田文雄首相が言及したこともあり、関心を持ち始めた人も多いのではないでしょうか。

「リ」は英語の「re-」、「スキリング」は、「skilling」。つまり、言葉の意味は「スキリング」をやり直すこと、キャリアチェンジもしくは仕事内容の大幅な変化に適応するため、新しくスキルを身につけることです。社会人が「学び直し」をすることを指しています。

経済産業省のWebサイトでは次のように定義されています。

|

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化にてきおうするために、必要なスキルを獲得する/させること」 (引用元:石原直子「リスキリングとはーDX時代の人材戦略と世界の潮流ー」リクルートワークス研究所) |

企業等が人材を確保する際は、採用を行うのが一般的ですが、求めている人材を着実に採用できる保証はありません。特に、専門知識や高いスキルを持つ人材を探すのは難しいでしょう。

そんな時対策として挙げられるのが「リスキリング」。新たに外部から採用するのではなく、社内で社員の学び直しによって必要な人材を確保する方法です。

海外では、既にリスキリングを進めている企業が多く、注目度が非常に高くなているようです。日本ではまだ少ないものの徐々に増えてきており、今後さらに実施する企業が増えると予想されています。

コメントを残す

この言葉が、日本で一般的に知られるようになったキッカケは、2021年4月、東京都の小池百合子都知事の新型コロナ感染者に関する記者会見が大きかったといえます。

この言葉が、日本で一般的に知られるようになったキッカケは、2021年4月、東京都の小池百合子都知事の新型コロナ感染者に関する記者会見が大きかったといえます。

「毎日300万人が通勤や通学で都内との往来がある。特に都外に住む皆さんは、エッセンシャルワーカーなど、どうしても出勤が必要な人以外は、可能なかぎり東京に来ないでください」と呼びかけたことで注目されました。

英国においては、新型コロナウイルスの蔓延によって学校が休校に追い込まれたことにより、社会インフラ維持に必要不可欠な職業の労働者と不要不急な職業の労働者を二分化し、具体的なリストを英国政府が示しました。また、これ以前からエッセンシャルワーカーの語は存在し、アメリカ政府でリスト化もされていました。

世の中には私達が生活していく上で「必要不可欠な仕事」が多数あります。食料品を買う為にはスーパーに行きますが、そこで働く方々や食料品を運ぶ運送業の方も必要です。実際に感染者や感染が疑われる方と接触する医療従事者の方、身体接触のある介護に携わる方等、様々な場面で「必要不可欠な仕事」があります。

そういった「感染リスクがある中でも、私達の生活を維持するために現場で働き続けなくてはいけない方々」への感謝・敬意を込めて「エッセンシャルワーカー」という名称が使われるようになりました。具体的には次のような職業が該当します。

健康・医療・介護

具体的には医師、看護師、助産師、救急救命士、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカー、介護士等のケアワーカーなどが含まれる他、医薬品や医療器具のサプライチェーンに従事する人なども含まれます。

教育と保育

具体的には教員、保育士、そのほか学校スタッフや保育園スタッフなどが含まれます。

主要な公共サービス

具体的には司法機関のスタッフ、放送局のスタッフ、ボランティアなどが含まれます。

政府機関・地方自治体

行政機関の運営に当たる公務員や独立行政法人の職員など、行政サービスの維持に必要な人員が含まれます。2019新型コロナウイルスのパンデミックにおいては、公衆衛生の対応に必要な行政の人員も含まれます。

食品およびその他の日用品・衛生用品の取扱関係者

具体的には食品・日用品・衛生用品の生産、加工、流通、販売、配送に必要なメーカー、物流、小売業の人員が含まれます。

公安および国家安全保障

警察官、警察行政職員や国境警備隊や海上保安庁、消防、国防に関わる行政職員および軍人や自衛官が含まれます。

交通機関

公共交通機関や貨物運送業である鉄道事業者、航空会社、バス事業者、水運業、トラック運送業者や道路関連事業者の各職員が含まれます。

公益事業インフラ、通信インフラ、金融業

電力会社、ガス事業者、上下水道局などのインフラ事業、電話やインターネットなどの電気通信事業および郵便事業を含めた通信業、銀行などの金融機関に従事する職員が含まれます。

ヤタガラス

コメントを残す

ナッジ理論は2008年に、米国の経済学者のリチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授によって提唱されました。英語でナッジ(nudge)の意味は「ひじで小突く」「そっと押して動かす」の意味。また、行動変容をそっと促すナッジは、しばしば母ゾウが子ゾウを鼻でやさしく押し動かすようすに例えられます。

ナッジ理論は2008年に、米国の経済学者のリチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授によって提唱されました。英語でナッジ(nudge)の意味は「ひじで小突く」「そっと押して動かす」の意味。また、行動変容をそっと促すナッジは、しばしば母ゾウが子ゾウを鼻でやさしく押し動かすようすに例えられます。

ナッジとは、相手に選択の自由を残しつつ、より良い選択を気分良く選べるように促すことです。人間の意思決定の癖を利用したものであり、相手に命令することなく、お金をかけずに実行することができます。現在、日常生活や教育、医療だけでなくビジネスにも応用できるものとして注目されています。具体的な活用例としては以下のようなものがあります。

1.もっとも有名なナッジの事例は1999年、アムステルダム・スキポール空港の小便器の「ハエ」のナッジせす。公共トイレを清潔に保つために、ハエの絵を小便器の底に貼り付けたことで、利用者の飛沫を80%減らしました。制約措置だけでは不十分と考えられていた課題をナッジでいとも簡単に解決した成功事例です。

2.階段のそばにエスカレーターやエレベーターがあると、つい楽をしたくなりそちらを選んでしまうものです。この例では、階段を鍵盤に見立て、足を乗せると実際に音が鳴る仕掛けを施すことで「楽しそう」「登ってみたい」という気持ちを引き出すことに成功しました。

3.煙草のポイ捨てを防ぐために用意されたのが「吸い殻で投票するゴミ箱」。こちらのゴミ箱の中は2つの空間に分かれており、投入口も2か所ある。「世界最高のサッカー選手はロナウド?メッシ?」といった2択の質問が用意されており、自分が投票したい答えが書かれているほうの投入口から吸い殻を投入するという仕組みです。

コメントを残す

Z世代とはアメリカにおける世代分類を指す言葉「Generation Z」から伝わったもの。親世代はX世代、Z世代とX世代の間をY世代といいますが、概ね「世代を表す言葉」と認識しておけばいいでしょう。

Z世代とはアメリカにおける世代分類を指す言葉「Generation Z」から伝わったもの。親世代はX世代、Z世代とX世代の間をY世代といいますが、概ね「世代を表す言葉」と認識しておけばいいでしょう。

Z世代の年齢は大体25歳以下の若い世代を指しています。これから社会の中心となっていく世代で、企業のサービス内容によっては、この世代をターゲットとする場合もあるでしょう。

Z世代は情報に多く触れているため、ミドル世代以上と比べると様々な面で違いがあります。個人差はありますが、傾向として次のような特徴があると言われています。

(1)マスメディア離れが顕著

インターネット環境での情報収集が当たり前のZ世代。真っ先に挙げるべき特徴は情報収集の違いです。Z世代はテレビの視聴時間よりもツイッター、YouTube、Instagram、TikTokなどのインターネット利用時間が多く、年代が若くなるほど顕著です。

自分自身が興味のない情報も多々入っている新聞やTVといった媒体から離れ、Webメディアでの情報収集が当たり前の状態になっているのがZ世代です。情報過多の環境で育ったZ世代には「自分にとって不要な情報を取捨選択する」というスキルに長けています。

(2)社会問題への関心が高い傾向がある

Z世代は、それ以上の世代と比べて、社会問題への関心も強い傾向があります。若いうちからSDGsに代表されるような環境問題への取り組みや、多様性に関する考え方に触れています。東日本大震災などの災害にも接しており、そういった問題への関心が高い傾向があります。

(3)ブランドに対するこだわりがあまりない

Z世代は、「親から勧められた商品」「昔から知名度の高い会社の商品」よりも、「自分の価値観に合うかどうか」といった視点を重視する傾向があります。

SNSの交流や情報発信の場が身近にある事が影響していると考えられ、企業のブランディング戦略にも変化が必要な時代になっています。

ヤタガラス

コメントを残す

ワンオペとは、飲食店などで1人の従業員がすべての業務をカバーすることを意味する。また、子育てに関する議論でも、妻の育児・家事負担を問題視する際に使われることが多い。女性の社会進出が進み、育児・家事の担い手が、必ずしも女性である必要はないという議論が盛んになったことが、背景にあるだろう。

ワンオペとは、飲食店などで1人の従業員がすべての業務をカバーすることを意味する。また、子育てに関する議論でも、妻の育児・家事負担を問題視する際に使われることが多い。女性の社会進出が進み、育児・家事の担い手が、必ずしも女性である必要はないという議論が盛んになったことが、背景にあるだろう。

ワンオペという言葉が広がるにきっかけになったのは、大手牛丼チェーンの過重労働騒動である。店員のシフトを組む担当者が、「作業量が多くて大変でも、売り上げが見込めない時間帯はワンオペにせざるを得ない。」と取材で話した。例えば、1時間1万円の売り上げが見込める店舗には、2人の店員を配置できるが、5000円を見込めない場合は、仕込みや接客、精算、清掃などを1人でこなすワンオペを導入せざるを得なくなるという。

「ワンオペ育児」という言葉を社会に広めたのは明治大学の藤田結子教授で、両親のどちらかで育児を行うことを指している。背景には、子育てのあり方に関する考え方が変化していることが挙げられる。「男は職場、女は家庭」といった、昭和的な考えが主流であった時代には、妻のワンオペは普通に行われていた。しかし、女性の社会進出が少しずつ進み、ワンオペが問題視されるようになった。

ヤタガラス

コメントを残す

オリガルヒとは、ロシアやウクライナ等旧ソ連諸国の資本主義化(主に国有企業の民営化)の過程で形成された政治的影響力を有する新興財閥のことである。少人数での支配、寡頭制を意味するギリシャ語 ὀλιγάρχης (oligárkhēs、英語:Oligarchy) にちなむ。

そもそもオリガルヒ (Олигархи) という単語は、ギリシャ語で「少数者」(olígos) および「支配」(arkhê) を組み合わせた oligarkhês に起源をもつ一般名詞だ。

英語読みだと「オリガーキー」で、通常は「寡頭制」(かとうせい)と訳される。特定の少数グループが、政治的権力の全てあるいは大半を掌握している体制を意味する。元来は「アナーキー」(無政府状態)や「モナーキー」(王制)などと同様、特定の政治体制を表しており、「ポリアーキー」(多頭制)と対比して理解される。

ただし、この単語がロシア語読みされる場合、これに加えて特定の意味を持つ。すなわち、ソ連崩壊後の経済自由化に乗じて勃興した新興財閥が、寡頭制を行う者、すなわち「オリガルヒ」と呼ばれている。

オリガルヒの影響力はロシアを中心に、ベラルーシやウクライナの政界・経済界にまで及んでいる。比較的著名なオリガルヒには、世界最大の天然ガス企業のガスプロム経営者アレクセイ・ミレルや、ロシア国内の大手SNS、VKontakte の所有者アリシェル・ウスマノフらがいる。

オリガルヒはロシアの政界・経済界を支配するフィクサーのイメージで語られることがあり、媒体によっては「政商」と訳されていることもある。ただし、彼らは必ずしも政府と一枚岩とは言えず、ロシア経済の発展における彼らの役割には功罪の両面が指摘されている。

コメントを残す

メタバースの「メタ(meta)」は「超越した」「高次の」という意味、「バース」は「ユニバース(universe/宇宙)」を組み合わせた造語である。インターネット上の仮想空間のことで、利用者が活動できる空間を言う。

既にゲームやイベント等が仮想空間の中で行われる場合もあるし、ビジネスとしてもバーチャル会議などで活用されている。

最近で注目されているのはMeta(Facebook)が立ち上げたHorizon Workroomsという新サービス。他にもマイクロソフトがMicrosoft Teamsを拡張した新サービス「Mesh for Teams」を2022年に提供すると発表されている。

仮想空間メタバースでできることサービスに応じてできることは変わってくるが、メタバースでできる代表例は以下の要素である。

・ゲーム:仮想空間でイベントに参加できるようになり、コミュニケーションを通じて没入感を得られやすくなった。

・ビジネス利用:バーチャルオフィスとして利用される場面も出てきており、在宅でも仮想空間を共有することで、社員同士のコミュニケーションを取りやすくする。

今まではゲームやイベントなどで活用される事が多かったメタバースに代表される仮想空間サービスだが、新型コロナウイルスが世界的に流行したことでテレワークが推奨されるようにったことで、ビジネスの場でも活用が進んだ。

アバターを活用して同じ仮想空間でコミュニケーションをとることで、「ただオンラインで会議するだけ」よりも、業務上のコミュニケーションが取りやすくなる、といったメリットがある。

コメントを残す

「ダイバーシティ(Diversity)」は、直訳すると多様性という意味です。人間の集団において人種、宗教、年齢、性別、趣味嗜好などさまざまな属性の人が集まった状態のことを言います。元々は人権問題や雇用機会の均等などを説明する際に使われていましたが、現在では多様な人材を登用し活用することで、組織の生産性や競争力を高める経営戦略として認知されるようになりました。

ダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティは「ダイバーシティ&インクルージョン」という使われ方もされます。インクルージョン(Inclusion)は英語で受容という意味があり、多種多様な人が互いの考え方の違いや個性を受け入れながら共に成長することを言います。単に多様な人材が集まっているだけでなく、共存共栄することがダイバーシティ&インクルージョンの特徴です。

コメントを残す

モックアップとは「模型」を意味しており、機能はしませんが本物そっくりの見本品のことを言います。自動車産業や建築業界などさまざまな業界でモックアップは活用されています。身近なところですと、例えば携帯ショップや家電量販店にて一度は見かけたことがあるかと思います。実機をイメージしやすいように手に取れる形で作られており、デザイン・サイズの把握に用いられます。

同じようにWebサイトやアプリ開発のデザイン制作の段階でも用いられており、頭の中で思い描いた完成形のイメージを視覚的にわかりやすく表すためにサンプルとして作成します。なお、モックアップはあくまでも静的なデザインの模型となるため機能や動作を確認するものではありません。

コメントを残す

「ポタリング」とは、一般的には、ゆっくり気楽なサイクリングのことを指します。目的地を特に定めることなく気分や体調に合わせて周辺を自転車でめぐること。一人か家族連れや気の合う仲間で、近郊を「散歩」程度に軽くサイクリングすることで、単に「ポタ」とも言います。

ペースはもちろん、参加する人の自由で、経験や走行頻度、自転車の種類で違ってきます。平均すると、走行速度は25~30km/h未満、初心者であれば20〜25km/h未満が目安になります。距離は目的によりけりですが、だいたい15km~100km未満ほどで、あくまで「自転車で散歩」するイメージを想定しています。

では、ポタリングとサイクリングの違いは何でしょう。

いわゆる「サイクリング」は広く自転車で走ることを意味しますが、ポタリングは散歩程度のゆっくり気楽なサイクリングのことをいいます。

「自転車はなんでもいいの?シティサイクルでいってもいい?」と言う質問がよくあるようです。

答えは、「対象となるポタリングの内容、ペースによって異なります。」

ポタリングするのに決められた自転車の種類があるわけではないので、ロードバイクでもシティサイクルでもポタリングは出来ます。ただし、ポタリングの目的や内容によって、ロードバイク前提のものなのか、シティサイクルやクロスバイク、ミニベロでも参加できるものなのかで違ってくるので、事前に確認するのがいいでしょう。

コメントを残す

このところ新型コロナウィルス用のワクチンに関するニュースが毎日のように報道されている。その中で、聞き慣れない「プラシーボ」という言葉を耳にするようになった。

プラシーボ効果(プラセボ効果)とは、有効成分が含まれていない薬剤(偽薬)によって、症状の改善や副作用の出現が見られること。偽薬効果ともいわれる。

プラシーボ効果が起こる理由は明らかになっていないが、暗示や自然治癒力などが背景にあると考えられている。

臨床試験時にプラシーボ効果が働いてしまうと、正しい試験結果が導き出されない。そのため、プラシーボ効果を出さず客観的な評価をするために二重盲検法(double blind test;DBT)という試験デザインが生み出された。

これは、新薬の有効性・安全性を確かめる比較試験の一種で、多数の患者を対象に、調べる必要のある薬と偽薬を使い、誰にどちらを投与したか患者側はもちろん医師側にも一切知らせずに行う試験デザインである。二重盲検法で新薬の比較試験を行うことで、先入観によって生まれるプラシーボ効果を防ぐことができる。

(出典:製薬業界用語辞典)

コメントを残す

座礁資産とは、市場環境や社会環境が激変することにより、価値が大きく毀損する資産のことを言います。

特に最近注目されているのが石炭、石油、天然ガスなど化石燃料資産です。現在、化石燃料は重要なエネルギー源と考えられており価値のある資産ですが、気候変動対応により二酸化炭素排出量の削減をしなければならない状況となるとエネルギー源として活用できなくなり、資産価値が大きく下がると考えられています。

特に最近注目されているのが石炭、石油、天然ガスなど化石燃料資産です。現在、化石燃料は重要なエネルギー源と考えられており価値のある資産ですが、気候変動対応により二酸化炭素排出量の削減をしなければならない状況となるとエネルギー源として活用できなくなり、資産価値が大きく下がると考えられています。

資産価値が減少すると、その資産を保有する企業は、財務会計上、その資産価値の減損処理をしなければならなくなり、企業の損益計算書と貸借対照表を大きく痛める結果となります。このように価値が大きく毀損する資産のことを「座礁資産」、英語で「Stranded Assets」と呼ばれており、世界各国で会計士や会計学の専門家からも大きな注目を集めています。(出所:Sustainable Japan サステナビリティ・ESG投資ニュースサイト)

コメントを残す

フレイルとは、わかりやすく言えば「加齢により心身が老い衰えた状態」のことです。しかしフレイルは、早く介入して対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性があります。高齢者のフレイルは、生活の質を落とすだけでなく、さまざまな合併症も引き起こす危険があります。フレイルの基準やフレイル状態になるとどのようなことが起きるかについてわかりやすくまとめます。

フレイルは、海外の老年医学の分野で使用されている英語の「Frailty(フレイルティ)」が語源となっています。「Frailty」を日本語に訳すと「虚弱」や「老衰」、「脆弱」などを意味します。日本老年医学会は高齢者において起こりやすい「Frailty」に対し、正しく介入すれば戻るという意味があることを強調したかったため、多くの議論の末、「フレイル」と共通した日本語訳にすることを2014年5月に提唱しました。

フレイルは、厚生労働省研究班の報告書では「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」2)とされており、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味します。多くの方は、フレイルを経て要介護状態へ進むと考えられていますが、高齢者においては特にフレイルが発症しやすいことがわかっています。高齢者が増えている現代社会において、フレイルに早く気付き、正しく介入(治療や予防)することが大切です。

フレイルの基準

フレイルの基準には、さまざまなものがありますがFriedが提唱したものが採用されていることが多いです。Friedの基準には5項目あり、3項目以上該当するとフレイル、1または2項目だけの場合にはフレイルの前段階であるプレフレイルと判断します。

・体重減少:意図しない年間4.5kgまたは5%以上の体重減少

・疲れやすい:何をするのも面倒だと週に3-4日以上感じる

・歩行速度の低下

・握力の低下

・身体活動量の低下

コメントを残す

サルコペニアとは、加齢や疾患によって筋肉量が減少することで、握力や下肢筋・体幹筋など全身の「筋力低下が起こること」をいいます。また、歩くスピードが遅くなる、杖や手すりが必要になるなど、「身体機能の低下が起こること」をいいます。

サルコペニアという用語は、ギリシャ語で”筋肉”を表す「sarx (sarco:サルコ)」と”喪失”を表す「penia(ぺニア)」を合わせた言葉です。

サルコペニアの診断基準によると、サルコペニアは、

1. 低筋肉量を裏付ける証拠に加え、

2. 低筋力、あるいは

3. 低身体機能を満たす場合に診断されます。

サルコペニアの分類

サルコペニアは、加齢が原因で起こる「一次性サルコペニア」と加齢以外にも原因がある「二次性サルコペニア」とに分類されます。

加齢以外にも、日常生活動作や疾患、栄養状態によっても起こります。

寝たきりの生活や活動性が低下することによって起こる廃用によるもの

癌や虚血性心不全、末期腎不全、内分泌疾患などの疾患によるもの

栄養の吸収不良、消化管疾患や薬の副作用による食欲不振、エネルギー・タンパク質の摂取不足によるもの

コメントを残す

「クーベルチュール・チョコレート」とは、主にお菓子作りに使われることが多いチョコレートです。「クーベルチュール(couverture)」とはフランス語で「カバー」という意味。キャンディーやケーキなどの表面を覆うためのチョコレートなので、この名前が付けられました。

クーベルチュール・チョコレートと板チョコとのいちばんの違いは、ズバリ口溶けです。口どけは脂肪分が十分に含まれていないと良くなりませんし、伸びが十分でないと菓子作りには使えないのです。。その成分は特に脂肪分について国際基準で厳しく決められていますが、市販の板チョコは、カカオバター以外の油脂も添加されているものも多く、さまざまな配合がなされているものがほとんどです。

クーベルチュール・チョコレートは、お菓子に混ぜ込めば濃厚な味わいを楽しむことができ、ガトーショコラやフォンダンショコラなど、しっかりとしたチョコレートの風味を全面に押し出したいお菓子には必須のものです。製菓用とはいえ、もちろんそのままでも食べることができます。脂肪分が多く、余計な添加物が入っていないものが多いので、素朴な味わいのチョコレートを楽しみたい方には特におすすめです。

クーベルチュールチョコレートは、ほかのチョコレートと同様に暑さには弱い食品です。溶けてしまうとファットブルームという現象が起き、せっかくの風味が落ちてしまいます。

開封前ならば室内での保管はOKです。ただし、直射日光や高温、多湿になるような場所は避けるのがベター。開封してしまったら冷蔵庫で保管し、なるべく早めに使い切ったほうがいいでしょう。また、夏場は開封前でも冷蔵庫で保管するのがおすすめです。上手に保管して、おいしくいただきましょう。

コメントを残す

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル通信機能を利用して、ノートパソコンやWi-Fiモデルのタブレット、携帯ゲーム機などでインターネットを利用することを指す。テザリングでは、通信機能を持つスマートフォンをアクセスポイント(親機)として利用することで、パソコンやゲーム機でインターネットを利用できるようになる。簡単に言えばスマートフォンを外付けモデムのように使ってインターネットに接続するというイメージです。

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル通信機能を利用して、ノートパソコンやWi-Fiモデルのタブレット、携帯ゲーム機などでインターネットを利用することを指す。テザリングでは、通信機能を持つスマートフォンをアクセスポイント(親機)として利用することで、パソコンやゲーム機でインターネットを利用できるようになる。簡単に言えばスマートフォンを外付けモデムのように使ってインターネットに接続するというイメージです。

テザリングの種類

テザリングにはWi-Fiテザリング、USBテザリング、Bluetoothテザリングの3種類がある。

このうち、USBテザリングは通信速度が最も速く、使用しながら同時にスマートフォンの充電ができるというメリットがあります。私が病院でやろうとしていたのはこの方法だ。

一方、Wi-FiテザリングとBluetoothテザリングはケーブルが不要なので煩わしさがなく、複数台接続できるのが強みだ。ただ、Wi-Fiは通信速度は速いもののスマートフォンのバッテリー消費が激しく、Bluetoothはバッテリー消費は少ないものの通信速度が遅い傾向があります。

テザリングのメリット

モデムやルーターがなくても、テザリング機能が備わっているスマートフォンがあれば、パソコンやゲーム機でインターネットが利用できるようになるのがテザリングのメリットだ。とくに外出先で、手持ちのノートパソコン、タブレット、ゲーム機でインターネットを使いたいときにはテザリングが役立つ。スマートフォンならほとんどの方が所有しているので、別途、インターネットに接続するための機器を用意する必要がないのもメリットだと言えるだろう

テザリングのデメリット

通信料などが追加でかかってしまう可能性がある。テザリングを利用すると、当然スマートフォンのデータ通信量を消費する。とくにパソコンで動画を観る、バックグラウンドでWindowsアップデートやクラウドサービスの同期が行われるなどの状況下では著しくデータ通信量が増加する。そのため、携帯キャリアと契約している通信量の上限を超えてしまい、通信制限がかかったり通信制限を解除するために追加の通信料金が発生したりすることがある。

スマートフォンのバッテリーを消費する

とくにWi-Fiテザリングでは、常にアプリとWi-Fi機能がアクティブな状態になるためにスマートフォンのバッテリー消費が激しくなる。通信量・通信料の件とあわせて、テザリングはあまり長時間の使用には向いていない。

通信速度が遅い

スマートフォンでインターネットを閲覧する場合と比べて、テザリングは通信速度が遅いと感じることが多いだろう。とくにBluetoothテザリングでは速度低下が大きく、快適にインターネットが使えないこともある。

通話中は利用できない

通話中はテザリング機能を利用できない。そのため、仕事の電話がかかってくるかもしれないときなどは使いづらい。

ヤタガラス

コメントを残す

トリアージ(英語: triage、フランス語: triage)とは、一般的には、重要で最初に扱うべき者を選別、決定することを言う。災害の現場などで患者の重症度に基づいて、医療・治療の優先度を決定して選別を行うことである。

トリアージ(英語: triage、フランス語: triage)とは、一般的には、重要で最初に扱うべき者を選別、決定することを言う。災害の現場などで患者の重症度に基づいて、医療・治療の優先度を決定して選別を行うことである。

コロナ禍で緊急事態宣言が出ている現在、盛んに使われているのは、感染者の急激な増加による病床不足など医療体制全般に問題が生じるのではないかと、まさにトリアージ状態が懸念されている。

トリアージの必要性

限られた医療資源を最大限に活用しながら治療を行うため、医療機関等では、診療前にまずトリアージが行なわれる。災害時等の混乱の中で、トリアージを行わず通常と同じように受付け順で治療を行った場合、重症者が長時間放置されるということが出てくるし、また、最重症者から治療を始めた場合には、その治療だけで貴重な医療資源が使い尽くされてしまい、確実に救命可能なほかの重症者の治療ができなくなるといったことも考えられる。

こうした問題を解決するために、トリアージ(搬送優先順位、治療優先順位の決定)が必要となる。救命の可能性が非常に低い者よりも、可能性の高い者から順に救護、搬送、治療にあたるべきであるという考え方だ。

コメントを残す

ウェビナーとは?

どんどん新しい言葉が生まれています。

この「ウェビナー」も、最近の新語で、流行りの言葉です。筆者も、初め聴いたとき、何のことかと思いました。

この言葉が意味するところは、オンライン上のセミナーのことです。

ウェブとセミナーの合成語で、web + seminar = webinar というわけです。これはまさにコロナ禍が生んだ社会現象といえるかもしれません。大勢の人が集まってリアルなセミナーを受けることが出来ないため、オンライン会議ツールを使ったセミナーが開かれるようになっています。

ウェブ会議システムが比較的少人数での集まりでの会議を主用途とするのに対し、ウェビナーは数十人から、多いものでは数百人規模の参加者による催しを意味します。

コメントを残す

キャッシュとは、一度アクセスしたサイトのデータをブラウザで一時的に保管し、次回より同じページにアクセスした際の表示を速くする仕組みです。

ただし、ブラウザでキャッシュを保持している場合、サイトが更新されていても保持しているキャッシュが優先的に表示され、新しい内容が表示されない場合があります。サイトの更新を行っても表示が変わらない場合は、キャッシュの削除をしてください。

主なブラウザでのキャッシュの削除方法は以下のマニュアルをご参照ください。

・Chrome

キャッシュなどの閲覧データを削除する – Chromeへルプ

・FireFox

Firefoxのキャッシュを削除するには – mozilla support

・Internet Explorer

閲覧履歴の表示および削除 – Windowsサポート情報

コメントを残す

最近、テレビのバラエティ番組などで、「バズる」とか「バズっている」と言う言葉をよく聞きませんか。

これはどういう意味なのでしょうか。

当ハイムのひろばの新シリーズ、新語・難語おもしろ解説の第1回目にこの言葉をとりあげてみました。

1.バズるの意味

- インターネット上で口コミなどを通じて一躍話題となっている様子、

- 各種メディアや一般消費者の話題をさらっている様子、

を指す語とのことです。(参考 IT用語辞典バイナリ)

2.どこから来たか?

「バズる」は、英語の動詞 buzz を日本語化した言い方です。

英語の意味は、「(噂などが)飛び交う」ですが、元々は、音感からも想像できることですが、ハチがぶんぶん飛んでうるさいという意味があります。

3.この語の社会的背景

思うに、急速に発展したインターネット媒体(SNS、YouTubeなど)によるネット情報社会がこの語の背景にあります。

ただし、この言葉で表現された話題、商品、事象に触れたときに、なぜそうなのか、果たして本当なのだろうかと考えてみることも大事な気がします。

コメントを残す

最近テレビのCMなどでもよく聞くサブスク、どういう意味なのでしょうか。

これは、英語の「subscription」(サブスクリプション)を縮めた言葉で、製品やサービスを一定期間ごとに一定の金額(利用料)で提供するビジネスの形態のことです。

もともと subscription は、英語で「定期購読料」を意味していて、新聞や雑誌の毎月払う購読料のことです。

これが最近では、たくさんのビジネスでサブスク型で提供するものが増加しています。たとえばコンピューターソフトウェアやアプリケーション(アプリ)は、近年ほとんどがサブスク型になっています。音楽やビデオ(映画)のソフトも月額課金などで、聴き放題、見放題のサービスを提供するのがふつうになっています。

ソフトを作って供給する会社の立場で考えてみると、最初の内は「売り切り」で使ってもらうことが重要でした。その頃は、単価も高いものでした。しかし、たくさんの人に広く使ってもらえるならば、購読料のようにして利用料を徴収することで、安定的な収益が確保できることから、月契約、年契約、そして自動更新を織り込んで長期に安定して収益を確保するサブスク型ビジネスに転換していったわけです。もちろんそこにはユーザー側からみて、月額の負担があまり大きくなく、サービスを使い放題というメリットがあることを忘れてはなりません。

さらに最近では、車や住宅にもサブスク型のビジネスが広がっているとのことです。これは、ユーザーに利便性を訴えて、企業側がサブスク型ビジネスを普及させるメリットがあるからなのでしょう。

だとすれば、ユーザーとしては、月額の負担がいくら少額でも、本当にそのサービスや商品が自分にとって必要なのかを冷静に判断すべきではないでしょうか。メリットとデメリットを十分に認識して、賢い消費につなげたいものです。

コメントを残す

SDGsとは?

最近テレビでもよく聞くSDGs(エス・ディー・ジーズとは、どういう意味なのでしょうか。先ずは次の動画をご覧下さい。

持続可能な開発目標SDGsエス・ディー・ジーズとは

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

(外務省のホームページはこちらからご覧になれます。)

コメントを残す

5Gとは?

5Gとは?

まず、「G」は英語の「Generation」の頭文字を取ったもので、「世代」を表しています。スマートフォンなどの移動通信システムは、これまでおおよそ10年を周期として「1G」から「4G」へと世代を新しくしてきました。その5世代目にあたるのが「5G」(第5世代移動通信システム)です。

5Gの特徴としては、以下のようになります。

1、超高速

5Gの通信速度は理論値で最大10Gbps(将来的には20Gbps)とされ、現在主流である4G(LTE)の約10倍高速になります。例えば、2時間の映画をダウンロードするのに4Gでは30秒かかるとするなら、5Gはたったの3秒で完了すると言う訳です。

2、超低遅延

データが送信されてから受信するまでの遅延時間が1ミリ秒(1/1000秒)程度まで短縮される。これはもう遅延を体感できない短かさです。因みに、4Gの遅延時間は10ミリ秒程度です。これにより、ストリーミング動画を快適に視聴できたり、クラウドゲームの遅延によるストレスが解消されたりすることが若者を喜ばせていますが、ゲームの世界よりも我々の生活に重要な意味を持ってきます。

例えば、遅延の許されない”自動運転”や、”遠隔治療”現場での活用が大いに期待されています。

3、多数同時接続

1km四方で100万台の機器を同時に接続できるようになります。これは、4Gの30~40倍になる計算となります。これまで、主にパソコンやスマホ、一部の家電などがインターネットに接続されていたのに対し、今後は、あらゆる機器や各種センサーがインターネットにつながるようになると言われています。いわゆるIoT(=Internet of Things/モノのインターネット)時代の本格的な幕開けとなります。

4.、進歩の歴史

第1世代は、アナログ方式による音声通話時代から始まった時代です。

第2世代では、デジタル方式によるパケット通信が実現しました。

第3世代になると、静止画から動画の送受信までができるように進化しました。

第4世代ではさらに、高精細な動画も楽しめようになりました。

こうしてみると、第4世代までは人と人をつなぐコミュニケーションツールとして進化してきたと言えるでしょう。しかし5Gは、その発展型に留まるのではなく、人とモノがつながるIoT時代の重要な基盤としてコミュニケーションのあり方が変わることになります。さらに、今後の新たなビジネスの創造にも繋がっていくことが期待されています。

5、5Gの利用に必要なモノは?

3キャリア会社が提供する5Gを利用するには、5Gプランへの契約変更と同時に、5G対応スマホが必要となります。また、5Gが使えるエリアでないと利用できないので、5G向けに発表された新サービスと合わせて、確認しておく必要があります。

6、5Gの料金プラン

改正電気通信事業法により、毎月支払う通信料と端末代金を切り分ける「分離プラン」の導入が義務づけられました。そのため、利用料とは別途、端末代金が必要になります。各社の個々の情報は差し控えたいと思いますので、ご自分でお調べください。

7、5Gで変わる未来

はじめに述べたとおり、5Gはスマホの通信環境のためだけにあるのではありません。あらゆる産業での活用が期待されていて、新たなビジネスの創造に向けての実証実験なども数多く行われています。例えば、救急医療の現場では、移動中でも高精細映像を用いた緊急手術が可能になるでしょうし、高齢化が進む農業では情報収集する農業用センサーを活用し、給餌ロボットやドローンによる薬剤散布などが更に活発になるでしょう。建設業ではドローンで測量したり、遠隔地から建設現場の建機をコントロールできるようになる可能性もあります。

街中に多数の高精細な映像センサーを設置すれば、万一の災害時の災害情報の把握、被災者への最適な避難経路の案内などが可能になるでしょう。

最後に、以下は総務省が公開している第5世代移動体通信システムの普及を目指すWebメディア「GO! 5G」です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000633132.pdf

八咫烏

コメントを残す